こんにちはまんぷくです(●´ω`●)

令和6年度の集団指導(居宅)に行ってきたのでその内容を要約しました♪

ご都合で参加できなかった是非は一読を♪

参加された方も振り返りに使用してみてください!

この記事を書いている私について

福祉職歴約20年。施設ケアマネと居宅ケアマネ、地域包括でのケアマネ経験を経て、現在は居宅の主任ケアマネとしてご自宅に住まわれているご利用者様方の支援をさせていただいております

ではいきます♪

目次

はじめに

まずは集団指導についてです

〇 集団指導とは?

・集団指導とは指定事業所が遵守すべきルールや最新情報を共有する場

本日の集団指導は、事業者指導課が実施し、介護保険制度や生活保護制度に関する説明を行いました。資料は事前に配布され、内容は共通編および個別の指導事項に分かれています。

各自がそれを印刷し持参する形ですね。

集団指導は適切な運営とサービス向上のためにとても重要な研修会なわけです

では話の流れに沿って説明していきます

生活保護制度と介護保険 【共通編P100】

まずは生活保護制度について説明がありました。

生活保護は病気や事故、その他の理由で収入がなくなったりしたときに、国が定めた基準に基づいて生活費や医療費などの不足分を援助し最低限度の生活を保障するとともに自分の力で生活ができるよう援助する制度です。

そのためには生活保護以外の制度で利用できる制度がある場合はそちらを優先して受けていただく必要があります。例えば介護保険法での介護給付とか障害者総合支援法の自立支援給付とかですね♪

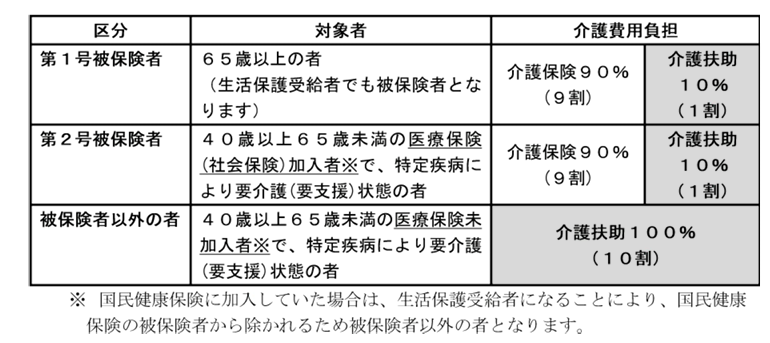

生活保護受給者で介護保険の被保険者となるのは第一号被保険者(65歳以上)と第二号被保険者(40~64歳の特定疾病対象者)↓

介護保険から9割、生活保護から1割給付を受けられるので実質本人負担はゼロですね

※生活保護受給者の場合、国民健康保険の被保険者から除かれるため第2号被保険者の対象となるのは社会保険等の加入者の身になるので要注意です💦

「被保険者以外の者」については生活保護単独での給付になるので、障害者総合支援法など他の制度が利用できるようであればそちらが優先になります。

◆介護券について

介護扶助は被保険者の申請に基づいて行われますが介護扶助の決定にあたってはケアプラン等の写しが必要になります。

介護券は介護報酬の請求の際に必要なので必ず毎月確認し、介護給付費明細書に必要事項を正確に転記しましょう。

※居宅療養管理指導は支給限度額管理の対象ではないのですが、介護扶助では介護券の発見の必要があるのでケアプランに記載しておきましょう!

また被保護者の方であっても、年金の収入によっては自己負担が発生する場合もあります。その場合の自己負担額は介護券の本人支払額の欄に記載しているので、介護報酬の請求の際には公費分本人負担の欄にその金額を記入のうえ差し引いた額を国保連あてに請求するようにしましょう。

◆生活保護における指定期間について

平成26年7月以降に介護保険法に基づく指定を受けた機関は、自動的に生活保護法の指定を受けることになります。それ以前に指定を受けた機関はで、現在生活保護法の指定を受けていない場合は別途申請する必要があります。

生活保護の指定を希望しない事業者は申請により指定を受けないことも可能です

指定の申請や変更については↓

【様式】生活保護法等に基づく指定医療機関・指定介護機関・指定助産師・指定施術者の変更、廃止、休止、再開または 辞退の届出について | 岡山市

介護扶助に関する詳しい内容については↓

生活保護法指定介護機関の手引き | 岡山市

こちらをご確認くださいね(●´ω`●)

総合特区について 【令和7年度 事業のご案内 岡山市総合特区関係】

岡山市はここ10年間にわたり総合特区という事業を継続実施しています。

総合特区とは、地域の様々な課題を解決するために定められた国の制度です。

例えば少子高齢化や地域の産業についてなど、そういった課題を解決するために国もいろいろと対策を考えているのですが、地域それぞれのことまでは対応しきれないわけですね。なので、一つでも多くの課題を解決できるように特定の市町村に限った規制緩和を通じて問題解決を目指しているわけです。

来年度は

・最先端介護機器貸与モデル事業

・高齢者活躍推進事業

・訪問介護インセンティブ事業

・ケアマネインセンティブ事業

の4つの事業を行っていきます。

ケアマネに関係しているのはケアマネインセンティブ事業ですね(●´ω`●)

◆ケアマネインセンティブ事業

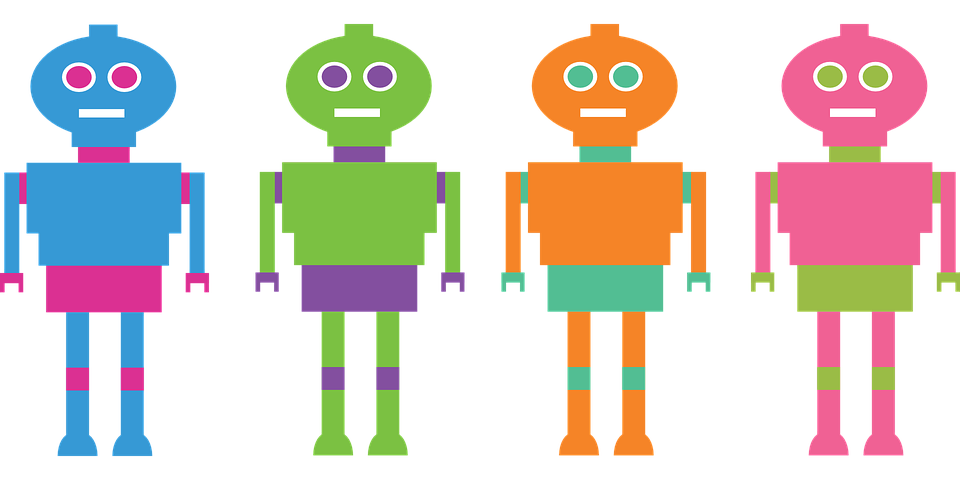

インセンティブとは意欲の向上を目的とした施策や仕組みのことですね。年度末には、市が利用者の状態維持改善に取り組んだ事業所を表彰し、特に改善度合いの高かった上位10事業所には市長からの表彰状と奨励金(10万円)が交付されます♪

事業内容

・同行訪問・・・事業所に無償で専門職を派遣(歯科衛生士や理学療法士、管理栄養士など)し、利用者の状態を見て専門的視点からアドバイスをしてくれる。対象の利用者は課題のない方でも大丈夫!

・バーセルインデックスを年2回測定し状態変化を把握する

・取り組み状況からの評価

流れについてはこちら↓

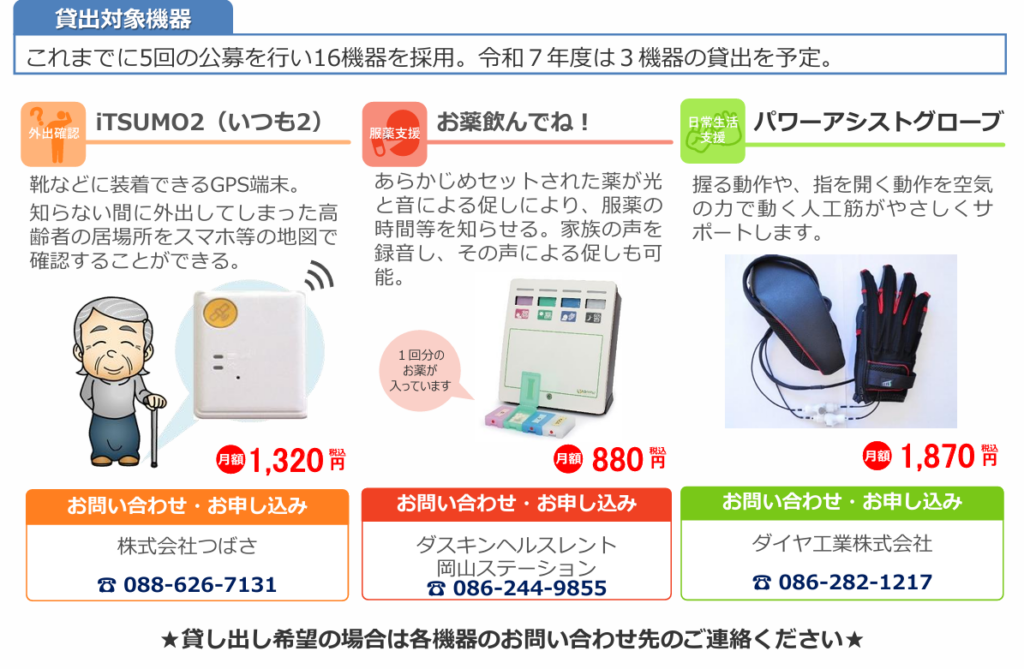

◆最先端介護機器貸与モデル事業

また総合特区では福祉を対象とした介護機器を1割負担で貸し出す「最先端介護機器貸与モデル事業」もしています。

令和7年度は以下の3つの機器が対象となっています↓

介護保険とは異なるので所得に関係なく一律この料金でレンタルできます♪

インフォーマルサービスですが、基本的にはケアプランへの記載をお願いします。

①iTSUMO2(いつもツー)

靴や持ち物に装着できるGPS。認知症の方などの居場所が分からなくなったときにスマホで場所がわかったり、一定範囲を離れたらメールで通知してくれたりします。5センチくらいの小さい機器です。

対象は認知症の方で徘徊行動をされる方で、実際には要介護1の方が多く独居や高齢夫婦で使用されている方が多いです。

充電は誰がするかなどを決めておく必要があります。

ご希望の方は株式会社つばさ088-626-7131 へお問い合わせいただければと思います♪

②お薬飲んでね!

あらかじめセットされた薬が音と光とともに決められた時間に出てくる機器です。飲み忘れや薬の重複を防いでくれます。一日4回分×9日分の薬剤ケースをセットできます。

お知らせの音は録音機能もあるので、ご家族の声を入れておくこともできます。

必要な方は専門業者のダスキン086-244-9855へお問い合わせください

③パワーアシストグローブ

空気のボンベで動く人口筋が入っていて、手を握る開くといった動作を支援するようなものとなってます。要介護1や2の方が使用率が高いようです。40~60台という若い方のレンタルが多いのも特徴です。ペットボトルを持つ、スプーンやフォークを持つ動作をサポートするというイメージです。

ダイヤ工業株式会社086-282-1217へお問い合わせください

指導監査について【共通編P1】

◆指導とは

サービスの内容及び費用の請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、改善の必要性があると認められる事項について適切な運用を求めるために、介護保険第23条の規定に基づき実施します。

事業者指導課「可能な限り多くの運営指導を行っていきたいので、指導の趣旨目的のご理解をお願いします!」とのことでした(^^

監査とは

入手した各種情報により、人員・設備及び運営基準等の指定基準違反や、不正請求等が疑われるとき、その確認及び行政上の措置が必要であると認める場合に、介護保険法第5章の規定に基づき実施します。

運営指導と監査の違いを確認しておきましょう!

〇運営指導・・・サービスの質の向上が目的

〇監査・・・通報や苦情、または不正請求が行われた事業所等に実施

過誤請求の返還指導

ヒューマンエラーの過誤や軽微な過失により↓の①~④に掲げる事項の報酬の過誤請求等が認められた場合は、当該記述にある通り介護報酬の過誤調整による返還指導を行います

①介護サービス提供の記録が全く ない場合は、サービス択供の挙証資任が果たせて

いないため返還を指導します。

②報酬算定に係る告示に明記されている基準・加算要件等を満たしていない、場合は

返還を指導します。

③加算報酬上の基準要件を一っでも満たしていない場合や、解釈通知に即したサ

ービス提供を実施していないことにより加算本来の趣旨を満たしてい、ない場合

は、返還を指導します。(※監査における不正請求は、保険者から返還命令)

④加算報酬上の基準要件を満たし、解釈通知に即したサービス提供を行っている

が、不適切な取扱いが認められる場合や、解釈通知に即したサービス提供を実施

していないものの、加算本来の趣旨を満たしていないとまでは言えない場合は

適切な取扱いとなるよう指導します。

(参照) 平成1 9年3月1日付 厚生労働省介護保險指導室事務連絡 「「報酬請求

指導マニュアル」に基づく加算請求指導に関するQ&Aについて」

過誤が認められた場合、最大5年間までさかのぼることになります。

もし基準を満たしているかどうか気になる方は事業者指導課にすぐに相談しましょう💦

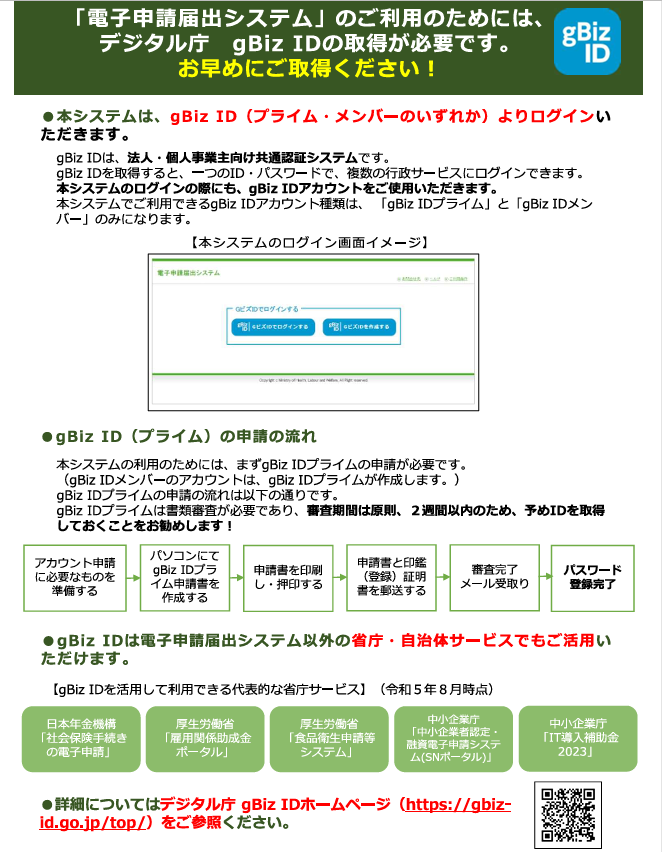

電子申請届け出システムについて【共通編P6】

R8.3/31までにすべての地方公共団体において電子申請届出システムが採用されるようになります。

岡山市ではR6.12より運用開始しています。指定更新や変更届など、申請関係は電子申請による提出となります。

システムの利用にあたってはgBizID(ジービスアイディー)アカウントが必要になるのでご準備を↓

業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算【共通編P38】

R6.4よりBCP策定及び研修や訓練の実施が義務化されています。

居宅介護支援はR7.4より業務継続計画未策定減算されることになるので、まだ策定されていない事業所は支給策定をしていきましょう。

こちらを要確認↓

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドラインについて | 岡山市

介護保険事故報告事務取扱要綱【共通編P49】

事業者等が所轄化に報告する必要がある事故について

報告対象事故の範囲は↓

〇死亡事故 事故による死亡及び自殺。病気による死亡等は報告の対象外とする。ただし、死因等に疑義が生じる可能性があるとき等、トラブルになるおそれのある場合は級告の対象とする。

〇負傷事故 誤嚥事故及び異食事故 通院人院を間わず医師の診察を受けた事故(施設サービスの場合は、配置医師 (嘱託医師) の診察を含み、診療報酬の発生の有無を問わない)

〇誤薬事故 違う薬の与薬、時間又は量の誤り及び与薬もれ等の事故。施設内又は外部の医療機関の医師の判断に基づく指示を受けた場合は、その内容を併せて報告するものとする。

〇失踪事故 利用者の所在が不明となり、事業所、施設等の敷地内を探したが見つからない事故 (警察への通報の有無を間わない)。事業所、施設等の敷地内で捜索開始後すぐに見つかった場合は報告の対象外とする

〇交通事故 送迎中、通院介助中若しくは外出介助中の車両に利用者が乗車していたときの事故又は利用者が屋外で車両等と接触した事故

(注)「サービス提供中」とは、送迎、通院、外出介護を含むサービスを提供している

時間すべてをいう。

報告期限は第一報が5日以内

その後必要に応じて追加報告を行う。事故処理が完了した時点で採取報告を行います。

ケアマネはこういった事故はあまりないとは思いますが、「個人情報の紛失・流出」等も報告事項なので要注意!!

介護サービス情報の公表制度【共通編P55】

介護サービス情報公表制度は介護サービスを利用したい方が、インターネットを活用して情報を得る際の有効な手段の一つです。

この度、公表制度に追加項目がありますので確認していきます。

介護サービス事業所における財務諸表の公表について

R6より財務状況を公表することが義務化されました。

報告がまだの事業所も多いみたいです。というのが財務状況の公表について、現在提出いただいている事業所の約半数に財務諸表がついていなかったそうです💦早めに再提出していきましょう💦

介護サービス事業者 経営情報の報告について【共通編P81】

介護保険法の改正により、介護サービス事業者経営状況を都道府県へ報告することとなりました。

介護サービス情報公表制度は市が対応し、この経営状況報告は県が対応しています。

報告期限は、報告を行う介護サービス事業所の毎会計年度終了後の3月以内です。忘れず報告していきましょう。

※報告の際にはgBizIDが必要になってきます。

事業者指導課からのお知らせ【居宅編P1】

①指定更新申請

6年間の指定有効期間が満了となる事業所が対象。対象事業所には個別に通知をしてくれるとのこと。実はR8.4/1に約3分の1の事業所が更新予定とのことで、非常に多いため順次前倒しで提出期限を設けて案内していくとのことです💦

②変更届

届が必要な変更を行った際は変更日から10日以内に届け出をお願いします。事業所の所在地や平面図の変更は事前に協議が必要なので注意💦まずは連絡相談を!

③体制届

新たに加算等の算定又は変更する事業所は算定開始月の先月15日までに提出しときましょう。

※加算等の要件を満たさなくなった場合は速やかに取り下げ等の手続きを行いましょう

体制状況等一覧表の作成は変更になる項目だけでなくすべての項目に対しての体制を記入しましょう

特定事業所集中減算に係る届出書

令和6年度後期における届出書の提出については2月3日付で通知を送っているので提出様式はHPで確認し、R7 3/17までに提出するようにしましょう。

4/1以降で報酬体制に影響がある場合は体制に関する届出書も提出が必要です。

また後期の届け出の際には管理者の主任介護支援専門員の資格取得状況について岡山市の現在の状況を確認するため、特定事業所集中減算に係る届出書の(通常であれば2枚で終わるけど)後期は三枚目に調査書を加える形になります、とのことです

また、今までは80%を超えたかどうかにかかわらず届け出が必要でしたが、R7.9/16~は算定の結果80%を超えた場合のみ届け出の提出となりました

指定介護予防支援について【居宅編P81】

岡山市では指定月は年4回 4月・7月・10月・1月としています

申請書類の提出期限は指定月の前々月末日まで。事業者指導課で受付してます。※事前連絡必要

介護予防支援のみでケアマネジメントは引き続き包括が契約です。

また、初回プランのみ包括へ提出が必要です。

介護報酬の概要について【居宅編P6】

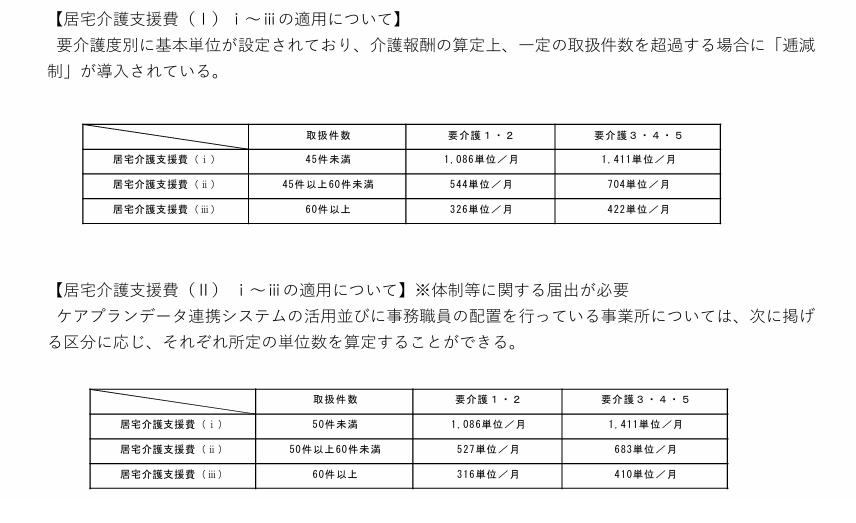

居宅介護支援費の適用について

適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ経営の安定化をはかる観点から低減性が導入されました。居宅介護支援費ⅱは事務職員とデータ連携システムの両方が必要です

このⅱをとるには届け出が必要です

高齢者虐待防止措置未実施減算

虐待の発生またはその再発を防止するため対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を置くことを満たさない場合、利用者全員に対し所定単位数の1/100に相当する単位数を減算されます。

四つのうち一つでも満たさなければ減算なので要注意です💦今年度の運営指導でいくつかの事業所で減産となっていたそうです

業務継続計画未策定減算

今年度は経過措置中でしたが、この四月から適用開始になります。感染症と非常災害のどちらとも業務継続計画が必要です。4/1時点で整っていない場合は減算の対象となります。

運営指導で未策定が発覚した場合はR7.4までさかのぼって減算適用となるので要注意です!

運営基準減算

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることについて、説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

説明したことが分かるように書類を残しておきましょう!

サービス担当者会議

有効期間の更新の時や例えば福祉用具の返却、利用を中止した場合に担当者会議を開催して検討していない場合は返却した月から運営基準減算となります。定期的な点検をしていきましょう!

テレビ電話モニタリング

aテレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること

bサービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主事の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること

・利用者の心身の状況が安定していること

・利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること

・介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない状況について、担当者から提供を受けること

について、医師や担当者の合意を得て、2か月に一回は利用者の居宅を訪問している場合に訪問していない月においてテレビ電話装置を活用したモニタリングをすることができる

これらが行えていない場合は減算になる

特定事業所集中減算

毎年9月と3月にすべての事業所が期限までに確認する必要があります。届出書も作成し岡山市への提出が必要か否かにかかわらず届出書と関係書類を事業所で5年間保存してください。運営指導の確認項目にもなります。策定忘れのないように!

特定事業所加算

「計画的に研修を実施していること」については、事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と研修実施のための勤務体制を確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めること。」

管理者は研修目標の達成状況について適宜確認し、必要に応じて改善処置を講じる必要があります。

質の高いマネジメントを目指す加算です。

入院時情報連携加算

加算Ⅰ 250単位 入院した日のうち

加算Ⅱ 200単位 入院した日の翌日、または翌々日

に入院した病院へ医療連携した場合に算定

詳しくはこちら↓

ターミナルケアマネジメント加算

R6の改正で加算の対象となる疾患を、末期の悪性腫瘍に限定しないこととなりました。

医師が一般に認められる医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断されたものを対象とする、という形に見直されました。

人員・運営基準について

◆基本方針

特定の事業者に偏ることなく、複数のサービス事業者の中から選定できるように支援を。

◆人員

従業者の員数、介護支援専門証の有効期限の問題や管理者等について確認をしておきましょう。

◆管理者

管理者は主任介護支援専門員であって常勤専従であること

※R3.3/31時点で主任ケアマネでなくケアマネであった事業所は、その管理者が管理者である限りR9.3/31まで猶予あり

◆内容及び手続の説明および同意

重要事項説明書に必要項目が足りていない事業所が多い。自己点検シート2ページに最低必要項目が記載されているので確認しておくこと。

前6か月間に作成したケアプランの総数のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられたサービス計画の数が占める割合について十分説明をし理解を得ること。※文書を渡すことは努力義務になったが、口頭での説明は引き続き必要

◆身体拘束について

サービス提供にあたり、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行ってはならない

緊急やむを得ない理由とは

・切迫性

・非代替性

・一時性

の要件の三つを満たすこと

記録は具体的に記載しておくこと

◆利用者自身によるサービスの選択

プラン原案を利用者に提示する際には、利用者が生活する地域のサービス事業者等のサービスの内容や利用料等の情報を利用者や家族に提供するようにしてください。

また情報提供の際、特定の事業者に偏った情報提供を行ったり、利用者にサービス事業者の提供の選択を求めることなく原案を提示しないように。

通所介護選択のために見学をしてもらうことはあると思いますが、基本体験はできません。送迎サービスを伴う体験や食事の提供、アセスメントをしていない状況での機能訓練など利用者の安全確保のためにも体験ではなく見学を進めてください

◆課題分析の実施・留意点

大きな状態変化がなくてもプラン作成のためには必要。記録をしっかり残しておきましょう。

アセスメントは自宅で行うのが基本。入院時にアセスメント・担当者会議を行った場合でも、退院後に自宅でのアセスメントは行うように。面接は利用者だけでなくご家族も同席してもらうように。

◆居宅サービス計画原案の作成

複数の利用者のプランが同じものが運営指導で散見された。個々の利用者の特性に応じて作成するように。

◆サービス担当者会議等による専門的意見の聴収

担当者会議にはプランに位置付けられているすべてのサービス事業所の担当者を招集する必要がある。一部の事業所を呼ばない等は行わないように。照会の場合はその内容を記録しておくように。

末期の患者に限り、担当者会議の開催を省略が可能な場合があるが、条件や注意事項は確認しておくように。

◆居宅サービス計画の説明・同意

ケアプラン原案は文書による利用者の同意を得たうえでケアプランとして居宅介護支援事業所に保管するとともに利用者及び担当者へ交付する必要があります。また保管する利用票(第6表)は利用者の同意を残すように(押印orサイン)

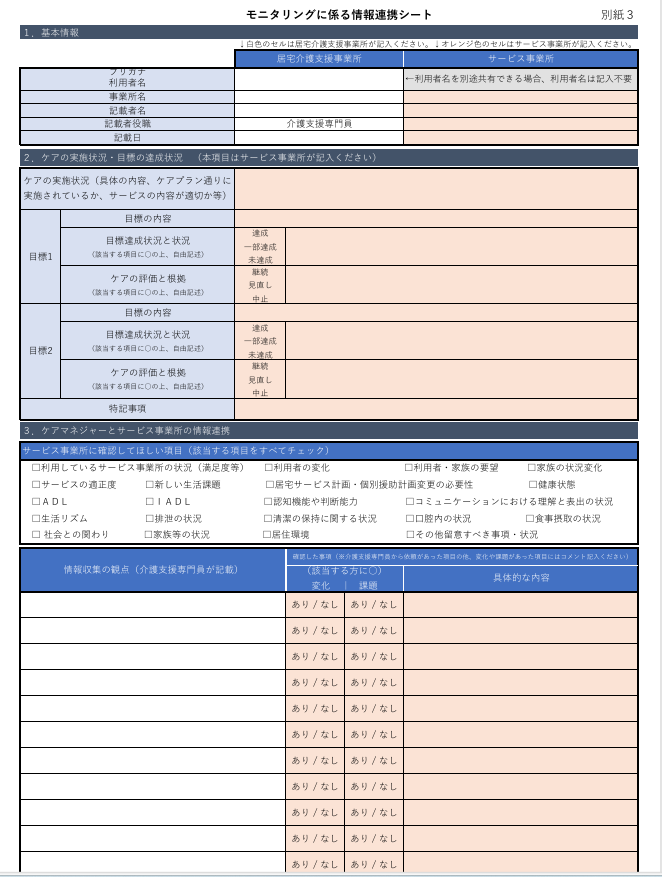

◆モニタリングの実施

テレビモニタリングについて、ケアマネがテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること

これについての解釈としては情報連携シート(居宅編P109 P110)を参照とのこと↓

モニタリングに関してはいつどこでだれとどのように行ったかを記入するように

◆居宅サービス計画の変更

軽微ではないにもかかわらず居宅変更を行っていない事業所が見受けられるとのことでした

サービス提供時間の増減や提供頻度の変更、福祉用具の機種変更や付属品の増減、サービスの追加・終了は軽微な変更ではありません

◆主事の医師等の意見等

主治医からサービス提供事業所への指示書等を確認した場合であっても改めて主治医等の意見を求めること

利用者さんがどういう状態だからこのサービスが必要、という医師からの意見が必要

◆福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映

継続利用の際も再度必要性については確認していくこと

特性と利用者の心身の状況を踏まえて、その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立心が大きく阻害される可能性があります。検討の過程を記録する必要があります。

R6より対象福祉用具の規定(スロープ・歩行器・歩行補助杖)について、利用者が貸与か販売をいずれか選択できるように説明を行うように。また提案を行う際、利用者の心身の状況の確認にあたってはアセスメントの結果に加えて医師やリハ専門職からの意見聴取、退院退所前カンファレンスの結果を踏まえることとし、医師の所見を取得(主治医の意見書・診療情報提供書)するように。

引き続き貸与等で変更がなかった時にも利用者に説明し情報提供した記録を担当者会議録などに記載し、継続が必要な理由もプランなどに記載するように。

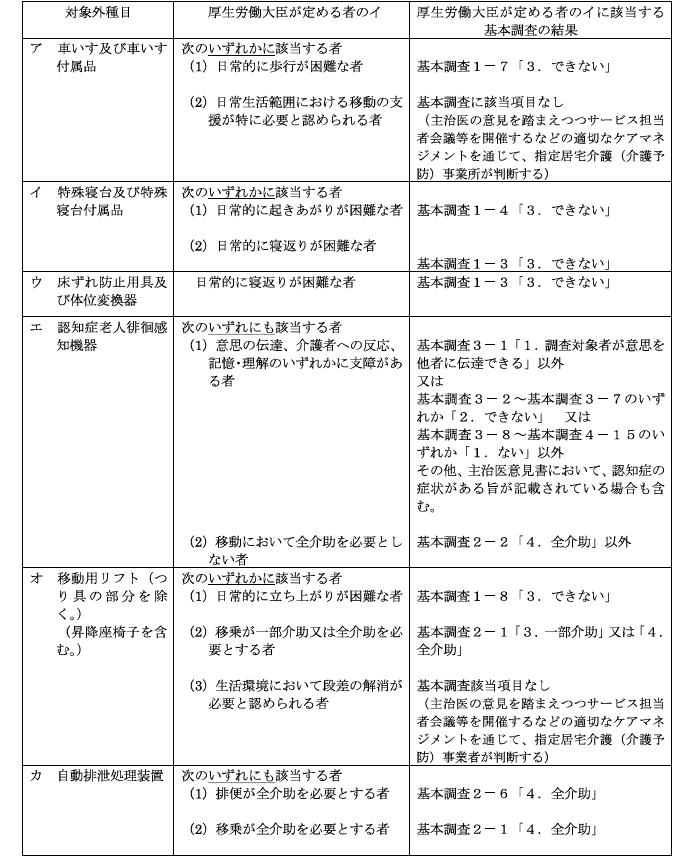

◆軽度者に対する例外給付

去年の運営指導で最も指摘が多かったとのことです💦

軽度者はその状態像から見て特殊寝台や車いすなど福祉用具の必要性が想定しにくいため介護給付の算定対象外となっているが、様々な疾患等によって厚生労働大臣の示す状態像に該当するものについてのみ例外的に福祉用具の貸与を認めるものです。

また↓の図のアの(2)とオの(3)に関しては基本調査に該当項目がありません

したがって、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」、「生活環境におい

て段差の解消が必要と認められる者」に車いすや移動用リフトを位置付ける場合は主治の医師から得た情報及び担当者会議等を通して適切なケアマネジメントにより必要性を判断し、その記録をサービス担当者会議録等に記載すること。

・ 医師の診断書又は医師から所見を聴取する方法による場合は、医師の所見及び医師の名前を居宅サービス計画に記載すること

といった判断で、福祉用具事業所と検討し、必要な手続きと記録に残すようにして下さい♪

◆例外給付の取り扱いについて

例外給付を行う際は専門職として例外的に必要性を見極める重要な視点。例えば特殊寝台はねがえいりゃ起き上がりが困難な人が例外給付の対象となります。その上で医師の医学的所見に基づき、介護保険給付で貸与が必要とケアマネや福祉用具貸与事業所が根拠を示せる場合は、福祉用具貸与における例外給付が可能となります。床からの立ち上がりが困難とかではだめです

◆運営規定

絶対入れないといけない項目↓

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 事故発生時における対応方法 (市独自)

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 成年後見制度の活用支援 (市独自)

(9) 苦情解決体制の整備 (市独自)

(10) その他運営に関する重要事項

新規指定の際に事業者指導課に確認をしてもらうので、そこは問題ないのだが重要事項説明書に運営規定の10項目が入っていないケースが多いとのことでした。

重要事項説明書と運営規定の整合性が取れているか確認をしておきましょう。

◆勤務体制の確保

原則、管理者を含むすべての従業者を記載し、事業所ごと月ごとに予定及び実績を作成すること。

研修計画も作成し、その計画に従い研修の実施と記録もしておくように。

・自然災害におけるBCPの研修訓練

・感染症にかかるBCP訓練

・感染症予防蔓延防止の研修訓練

・高齢者虐待の研修

・ハラスメントの研修

・情報セキュリティ研修

など、これらを含めた研修計画の作成を!

◆業務継続計画の策定等

感染症や災害が発生しても利用者が継続して支援を受けられるよう早期の業務再開を図るための計画を策定すること。当該業務計画に従い必要な研修及び研修を行うこと。できていなければ減算となります💦

◆感染症の予防及びまん延防止のための措置

R6.4より、感染症の予防及びまん延防止のための委員会、指針の整備、研修及び訓練の実施。

◆掲示

R6より重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない(介護サービス情報公表制度のシステムでもOK)

◆秘密保持

個人情報同意書に家族の同意がない場合が散見しています。郵送等もしながら同意をもらうように!

代理人が利用者の代筆は良いが、利用者が家族の代筆はしないように💦

◆虐待について

指定居宅介護支援事業者は虐待の発生、またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない

(1) 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会 (テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。) を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

できていなければ減算です💦

まとめ

いかがだったでしょうか?

長文になってしまいましたが、最後までお読みくださりありがとうございます💦

私自身、居宅の立ち上げにあたり、重要事項説明書の内容や感染症・BCPについて改めて見直すべき点が多かったと感じました(●´ω`●)

今後も、皆さまにとって価値のある記事を書いていきたいと思います。

それではまた🍀