こんにちは、まんぷくケアプランのまんぷくです(●´ω`●)

今日は私の義母のことについてお話していきたいと思います。

認知症状のある両親、あるいはパートナーがふらっと家から出ていくと家族は心配ですよね。

もし事故に遭ったら・・・、

けがをしないか・・・、

行方が分からなくなったら・・・、

どなたかにご迷惑をおかけしないか・・・、

そんな不安が頭をよぎります。

とはいえ家の外から鍵をかけて外に出れなくするなどの行為は「虐待」です。もしケアマネがそのような状況を発見してしまえば通報しなくてはなりません。

もちろんそんなことしたくてするわけではなし、本当は毎日穏やかに余計な心配をすることなく過ごしたいですよね。

今日はそんな心配を抱えている方々に、私が実際に認知症を患っている義母に対して妻と相談した解決策についてお話をしていきたいと思います。

※徘徊用GPSについては④からですが、是非それまでの前提条件も読んでください。とても大事な話です。

目次

①🚶♀️「徘徊」という言葉の本当の意味

私が精神病院に勤めていた頃、病棟の看護師長より

「徘徊」という言葉をむやみやたらに使わないように。

と何度も指導を受けました。

本来「徘徊」というのは目的を持たず歩きまわることを指します。

※厚生労働省の認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)でも、「徘徊」という表現はできるだけ使わず、『道に迷う』『外出して戻れない』といった具体的な表現を推奨しています。

一方で、認知症患者の方々は

「里に帰ろう」「買い物に行かなくちゃ」

などと、その時の状況とはズレがあったとしてもきちんと目的をもって歩かれている場合が多いです。

にもかかわらず

「この人はまたふらふらと徘徊している」

と支援者が決めつけてしまうと、その方との思いとのズレが生じ問題の解決になりません。

私たちだって調子が悪くて病院に行こうとしてるのに止められたら「なんで?」って思いますよね💦

本来、介護の世界では本人の意思が尊重され寄り添うことが求められます。なので

「では一緒に里を帰りましょうか。あっ、でも暗くなってきてもうバスもないので今日はこちらに泊まりましょう。もうお布団も用意していますので」

と相手を否定することなく誘導するのが適切だとされています。

まずこれが前提です

さらに踏み込んでいきます

② 🏠外に出ることは本当に悪なのか?

これは何度も妻に話したことです。

妻も介護職なので、認知症の方に対しての対応はプロフェッショナルです。にもかかわらず、いざ自分の親のこととなると冷静でいられなくなります。

きっと「家族」として様々な責任を感じているでしょう、私も認知症の義母を持つ家族です。ただやはり実の娘と義理の息子では距離感が違う。

そういう時は一息ついて、一端状況を整理する必要があります。

Qなぜ外に出ることは危険なのか

・足腰の弱さがあり危ないのか

・帰ってこれなくなるから危険なのか

・誰かに害を及ぼすからだめなのか

・それとも漠然と認知症だから外に出てはいけないと思っているのか

どのパターンかで対応は異なります

A 決まった時間にしか出ないなら介護保険サービスを有効に使う

例えば日中に必ず買い物に行こうと出かけるようであれば、「必要なものはすでに揃っている」ということが分かるような張り紙などを張り対応する。そういったことの認識が難しいようなら、物理的にデイサービスなどを導入して日中は誰かしらの目が届くような環境にする。

夜中に起きて出ていくようなら医師とも相談し、夜間眠りやすくなるような薬の処方も検討(足元がふらつきやすくなるので注意が必要)。また、日中に活動量を増やして夜間をよく眠れるようにするというのも有効です。

B 興奮して誰かに害を及ぼす可能性がある場合

医師と相談しながら気持ちを落ち着かせる薬などの検討が必要かと思われます。また生活習慣なども見直し、それこそデイサービスなどで見守りのある中で安全に生活されることを検討されても良いですね。

C 外には出るもののちゃんと帰ってこれる場合

義母はまさにこのパターンです。

いつも決まった時間に(特に必要なものはないのに)買い物に出ようとしますが、必ず帰ってこれます。

妻は「外に出ることが危険」と漠然と思っていたようですが、帰ってこれるのなら今のところは危なくないのではないか?と伝え、なるほどと納得してくれました。

義母は足腰は強く、外に出歩くこと自体の身体的なリスクはありません。つまり出ること自体は問題ないんです。

③🏘 地域ケア会議の重要性

このCに関してですが、一つ問題点があります。

それは近所の方の認識です。

例えば「○○さんが出歩いている!なんとかしなくちゃ!!だって認知症だし」と思ってしまうことがあるということです。

実際に義母に関しても何度もありました。

実際は認知症=危険、大変

という認識は間違っていますが、なかなか一般の方々には浸透していません。なので理解していただく必要があります。

これに対しての対策は「地域ケア会議」といって、ケアマネを中心に民生委員や包括職員、医療関係者や近所の方に集まってもらって

・病気のこと

・家族の支援力

・現サービス内容

等を伝え、地域の方にしてもらいたいことやしなくてもいいことなどを整理する場を設けます。

🧩 近所の方も「関わり方がわからない」という不安を抱えている

というのも、近所の方の心理としては

「困ってる助けてあげたい」ということだけではなく

「手を貸すのは正しいのだろうか」とか

「でも何もしなくて事故に遭ったら責任を感じる」など、様々な精神的負担を感じるんですよね。

そこに対してマニュアルを用意してあげることで「あっ、声かけるだけで十分なんだ」「何もしなくても大丈夫なんだ」と安心してもらえるわけですね。

④ 📡徘徊用GPSの有効活用

さて、ここからが本題です。

というのもこの前提をなしには安易にGPSは勧められないと思ったからです。

ここでなぜGPSの話かというと

近所の方々への説明にあたって、説得力のある安心材料になるからです。

近所の方「近所の人に対応してもらわなくても大丈夫とはいえ、どこか知らないところに行ってしまったらどうするの?」

↓

家族「GPSを鞄につけてるから居場所はわかるんで大丈夫ですよ」

といった落としどころになります。

もちろん本来の目的である「どこかに行ってしまった本人の居場所確認」の意味が大部分を占めますが、そういった近所付き合いのためにも必要なアイテムという訳です。

また「GPSなんてつけると監視しているみたいでいやだ」と思われる方もいらっしゃると思います。

でもこれは実は反対で「どこにいるかわかるから、むやみやたらに本人の行動を抑制しなくてもよくなる」という、むしろ本人の権利を守るために検討してもらえたらという話です。

★おすすめGPS

ここからは実際に使ってみたり、支援の中で携わったことのある機種についてお伝えしていきたいと思います

ミマモルメ

子どもの見守りにも使われる定番機。

➡ バッグに縫い付けて使用している方も。

初期費用:6,380円 月額:528円(税込)

どのようなルートで動いているかもわかるというのと他のGPS商品に比べ安いというのが特徴です。

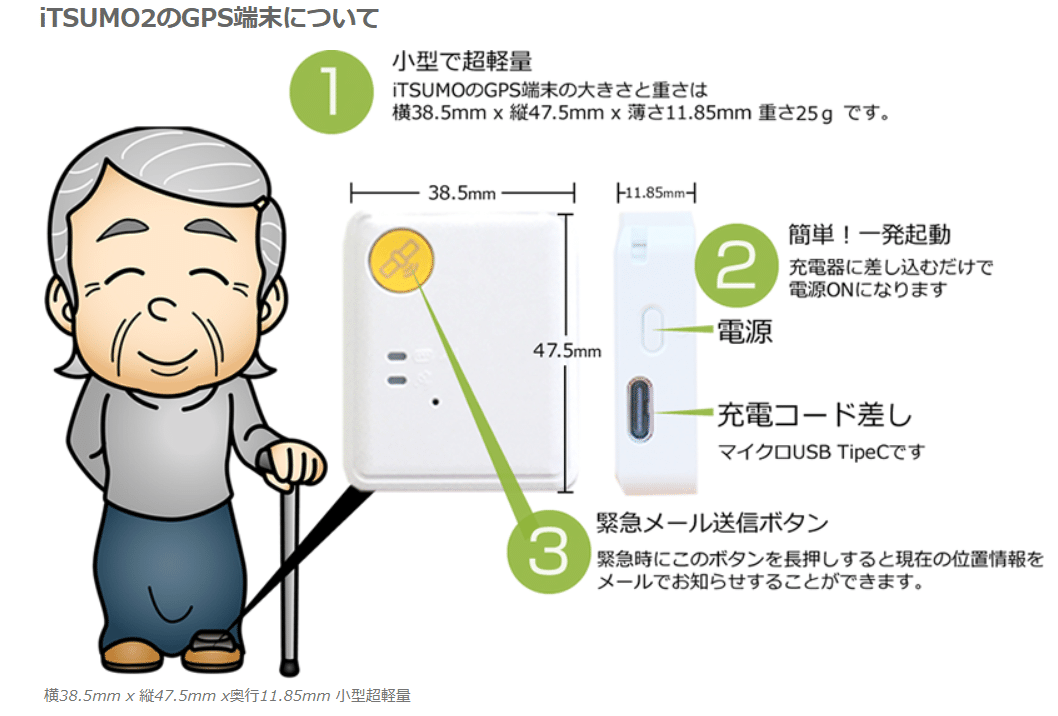

iTSUMO

靴に取り付けるタイプ。自治体によっては補助あり。

今は最新式のiTSUMO3がでてます♪詳しくはこちら↓

こちらの商品が介護保険で使えるかどうかは自治体によって異なりますので、お住いの市区町村の担当課にご連絡お願いします。

ちなみに岡山市民の方であれば、要支援1、2・要介護1から5の方が1,200円/月(税抜)でご利用いただくことが出来ます。

各キャリアごとのGPS

あとは各ケータイ会社ごとに取り扱っている見守りGPSもあります。

au docomo ソフトバンク

携帯キャリアでの契約が簡単。既存ユーザーにおすすめですね。

※ただこれはまだ使って事ないのであまり勧められない💦

🌿まとめ

というわけで、今回は徘徊に対してのGPSということでお話しさせていただきました。

妻との会話の中で、閉じ込めるわけにはいかない、でも行方不明になってほしくない。そんな思いを両取りできる便利な機能を提案したので、こちらの記事にも書かせていただきました。

住まれている地域にもよって課題は異なります。都心部なのか田舎なのか、近所付き合いはあるのか、子供はすぐに駆け付けられるのか・・・。

そういった問題を一個ずつケアマネと確認しながら、今できる中での最善の一手を打ってもらえたらと思います🍀

★おまけ★

時々、こっそり僕にGPSつけられてたらどうしようかと考える時があります(●´ω`●)